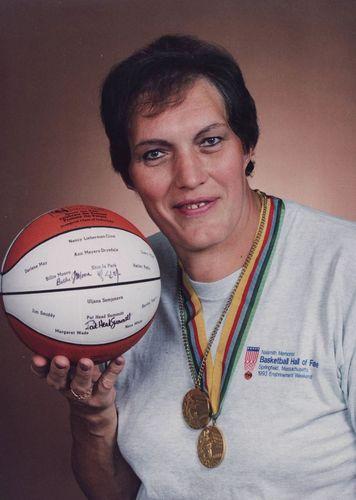

Антонина Дорофеева

Антонина Александровна Дорофеева (урожд. Дергаи, 28 декабря 1923, Оренбургская губерния, РСФСР – 29 марта 2016 года, Латвийская Республика) – присяжный адвокат.

Родилась на станции Акбулак в Оренбургской губернии, в

семье инженера.

С

1933 года жила в г. Джамбуле (ныне Тараз) в Казахстане. В 1942 году окончила

среднюю школу в Джамбуле. В том же году приступила к занятиям в Ленинградском

юридическом институте, эвакуированном в Джамбул (окончила в 1946 году).

Работала адвокатом в г. Чкалове (ныне Оренбург), с 1946 – в Джамбуле, в

1950–51 годах была заведующей юридической консультацией.

С

4 января 1952 года Антонина Дорофеева работала в Латвии адвокатом в юридической

консультации в Дагде, с 14 мая 1953 года – в Даугавпилсе, с 1 ноября – в Рижской 3-й

юридической консультации, с 28 октября 1957 – в Рижской 8-й юридической

консультации.

21 мая 1993 года Антонина Дорофеева приняла присягу адвоката. С 1994 года

присяжный адвокат в 8-м бюро присяжных адвокатов, позднее индивидуально

практикующий присяжный адвокат в Риге. 19 октября 2005 года отчислена из

адвокатуры по собственной просьбе.

Была

замужем за работником милиции Петром Дорофеевым (1923–2014). Сын Олег (2

декабря 1956) и дочь Инна (22 февраля 1959 – 14 октября 1997, присяжный

адвокат).

Источники информации:

LZAKA, 336. д.

Latvijas advokatūra. Advokāti, zvērināti advokāti un zvērināto advokātu palīgi biogrāfijās.

1944-2010. Sast. Dr. hist. Valters Ščerbinskis. – Rīga: Latvijas Zvērinātu

advokātu padome, 2011., 166.-167. lpp.