«Пятишатровый храм в Старице, или Дивная архитектура»

Виктор Грибков-Майский (Россия)

В последнее время в сознание многих граждан нашей страны утвердилось мнение о том, что советское время богоборчества нанесло непоправимый урон русской национальной культуре. Так это и есть. Но справедливости ради нужно сказать, что многие архитектурные шедевры в нашей стране исчезли еще задолго до советской власти.

Сегодня наш разговор пойдет о Борисоглебском соборе в Старице. Нет не о том, который мы можем видеть в этом старинном городе и сегодня, а о том, который здесь когда-то был.

Вот, как пишет об этом соборе известный исследователь русского искусства и автор многотомной «Истории русского искусства Игорь Эммануилович Грабарь: «…оригинальный, из ряда вон выдающийся по своей конструкции пятишатровый храм … современник храма Василия Блаженного, Старицкий собор, богато украшенный белокаменной резью и цветными изразцами с крупным декоративным панно «Распятие», с изразчатой лепниной под карнизом храма, - несомненно был великолепен и величественен». Удивительно, но на сооружение этого шедевра ушло всего три года. Собор строился при князе Андрее Старицком с 1558 по 1561 год.

Не только Грабарь, но и многие другие исследователи древнерусской архитектуры отмечали, что этот пятишатровый храм, стоящий на высоком подклете, окруженном арочной галереей, украшенный каменной резьбой и изразцовыми вставками, не только занимает особое место в истории архитектуры шатровых храмов на Руси, но и мог бы поспорить в совершенстве со своим ровесником - храмом Василия Блаженного в Москве.

Мог бы, но уже не поспорит.

Сегодня мы с полным правом можем сказать о том соборе, как об уникальном и неповторимом сооружении в истории всего русского национального искусства.

Мы же с вами отметим одну деталь – есть основания полагать, что первоначальный собор был почти симметричным относительно продольной оси, то есть контур южных стен в плане зеркально соответствовал северной части здания, что в свою очередь, при определенном ракурсе, давало впечатление, что перед нами не пяти, трехшатровый храм. Именно так он выглядит на чертежах, составленных перед его разборкой в 1803 году.

Подобный храм и сегодня представляется, чем-то необычным, и можно лишь догадываться, что на своих современников он производил неизгладимое впечатление. И это не будет преувеличением.

Поэтому не может не вызывать удивление, что по сути ничего не было предпринято, чтобы сохранить этот шедевр для будущих поколений. Напротив, было сделано все, чтобы этого собора не стало.

Сначала собор сильно пострадал в 1609 году в Смутное время. Но окончательный приговор знаменитому собору был вынесен Патриархом Никоном, в 1653 году прекратившим строительство шатровых храмов на Руси. Собор был обезглавлен, он лишился двух своих приделов и соответственно двух шатров. И, простояв в таком обезображенном виде еще полтора столетия, был окончательно разобран за ветхостью в начале XIX века.

Трудно, если не сказать невозможно, объяснить все произошедшее лишь случайным совпадением. Можно лишь предположить, что собор настолько сильно выделялся своей несхожестью среди окружавших его православных храмов, что это не могло не вызывать вопросов у некоторых церковных иерархов того времени.

Архитектурную необычность собора дополнял необычно богатый изразцовый декор. И не просто в виде растительного орнамента – собор украшали внушительные по размерам изразцовые иконы – керамиды. Судьба к двум из них оказалась более благосклонной. Полностью собранные из изразцов XVI века – «Распятие» и «Спас Нерукотворный» после разборки храма они были перенесены на фасады ныне существующего Борисоглебского собора в Старице. А в 1970-е годы отправлены на реставрацию и сегодня хранятся в отделе керамики Государственного исторического музея в Москве. Нечто подобное можно еще увидеть только в одном месте – в Успенском соборе города Дмитрова.

А вот подобного пятишатрового собора в русской архитектуре больше не было, но сама идея создания многошатрового храма не умерла. Видимо настолько необычной и оригинальной она показалась древнерусским архитекторам. И сегодня мы можем любоваться такими храмами, возведенными, практически в одно и то же время в Москве, на Смоленщине и Ярославщине.

В Иоанно - Предтеченском монастыре в Вязьме есть церковь во имя Божьей Матери Одигидрии, построенная в 1630-е годы – настоящий шедевр русской православной архитектуры. Автором проекта предположительно является Антип Константинов (1610-1650) - ведущий архитектор России первой половины XVII века, выдающийся мастер каменного шатрового зодчества.

Известно, что в 1634 году Антип Константинов вместе с Трефилом Шарутиным возвел трехшатровую Преображенскую церковь в Алексеевском монастыре в Москве. Ни сам монастырь, ни церковь не сохранились до наших дней.

А незадолго до этого в 1628 году в Угличе на территории Алексеевского монастыря была построена Успенская трехшатровая церковь. Согласно местному преданию, она является памятником защитникам монастыря, погибшим в Смутное время. Логично предположить, что и Успенская церковь могла быть построена при участии Константинова. Ведь нам лишь известно, что весной 1628 года Антип Константинов вместе с отчимом прибыл в Нижний Новгород для строительства храма-памятника Нижегородскому ополчению Минина и Пожарского. Может быть, он приехал в Нижний Новгород после работы в Угличе?

Архитектура Успенской церкви в Угличе отличается и простотой, и изысканностью одновременно, поэтому она и получила в народе свое второе название «Дивная». Успенская церковь настолько полюбилась, что в 1670 году, в Ярославле появилась ее «младшая сестра» - церковь Владимирской иконы Богоматери, которую также венчают три небольшие шатра с главками.

В Москве традиция строительства трехшатровых храмов была продолжена в 1649 году, когда началось возведение церкви Рождества Богородицы в Путинках. Это не только гармоничный и изысканный храм, но очень близкий по своему звучанию церкви во имя Божьей Матери Одигидрии в Вязьме. Новая церковь была освящена в 1652 году.

Сегодня мы можем лишь предположить, что источником «дивной» трехшатровой архитектуры в истории русского искусства стал Старицкий Борисоглебский собор. А если это так, то это значит, что собор живет и сегодня, живет в храмах, которым он дал жизнь.

*****

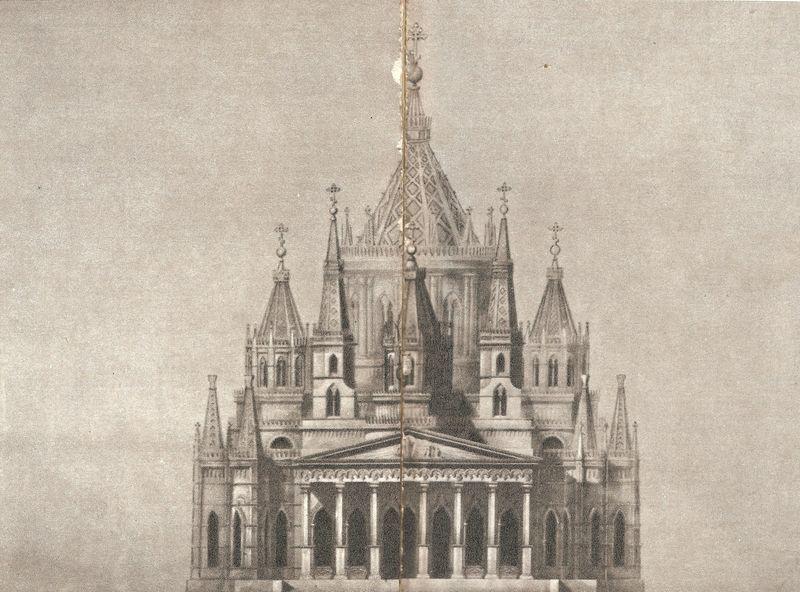

Самое удивительное в этой истории то, что многошатровый собор, подобный Старицуому пятишатровову Борисоглебскому храму, вполне мог снова появиться на Тверской земле. Дело в том, что монастырь Нилова Пустынь, что на Селигере, заказал в самом начале XIX века известному архитектору Карлу Ивановичу Росси проект нового Богоявленского собора. Росси работал тогда в Твери над перестройкой Большого Императорского путевого дворца.

Но, несмотря на то, что все работы были монастырем оплачены, проект так и остался проектом.

Разумеется, что-либо утверждать сложно, но высказываются предположения, что Росси мог принимать участие в строительстве нового Борисоглебского собора в Старице, и может быть ему посчастливилось увидеть пятишатровый Старицкий собор. Тем более, что примерно в это же время в 1809 году Росси занимался перестройкой путевого дворца Екатерины II в Твери

Другое объяснение для столь нехарактерного проекта этого талантливого архитектора найти сложно.

Библиография

1. Кавельмахер В.В., Чернышев М.Б «Древний Борисоглебский собор в Старице». М., 2008.

2. «Памятные места Смоленщины». Смоленск, 2002.

3. «Углич».Ярославль, 1978.

5. А.А. Галашевич. «Художественные памятники Селигерского края». Серия «Дороги к прекрасному». М. «Искусство», 1983.

6. «Тверская область». Путеводитель. Автор-составитель Л.С. Грачева. М. «Вокруг Света», 2004.