Из истории памятника Петру Великому в Риге

Александра Яковлева

• Памятник Петру Великому в Риге, по материалам газеты «Baltische Post»

• Юлий Мадерниек о конкурсе памятников Петру Великому, по материалам газеты «Dzimtenes Vēstnesis»

• История памятника Петру Великому

***

Памятник Петру Великому в Риге, по материалам газеты «Baltische Post»

В первой половине 1910 года Рига готовилась к празднованию 200-летнего юбилея взятия Риги войсками Петра I. Как известно, по результатам Северной войны (1700-1721) Лифляндия и Эстляндия вошли в состав России, но фактически российские войска начали контролировать Ригу еще в 1710 году, после капитуляции шведского гарнизона.

В 1910 году в честь 200-летнего юбилея взятия Риги российскими войсками было решено установить в городе памятник императору и реформатору Петру I. И Рига, как уже говорилось, готовилась к торжеству. Предстоящий юбилей широко освещался в местной прессе на разных языках. Одной из газет, в которой публиковалось немало материалов о грядущем событии, была немецкоязычная «Baltische Post». Газета издавалась в Риге издательством «Ernst Plates». В нескольких номерах недельных приложений к газете размещались различные материалы, посвященные 200-летнему юбилею. Так были опубликованы исторические очерки; информация, касающаяся памятника Петру Великому и его открытия в Риге, а также иллюстрации по теме. Автором серии статей выступил Эберхардт Краус (Eberhardt Kraus).

Для того чтобы узнать, о чём писали в то время и что считали нужным подчеркнуть, можно полюбопытствовать, познакомившись с самим публикациями (см. источники) или хотя бы с их кратким изложением. Так первым — 15.05.1910 (старый стиль) — шёл материал Эберхардта Крауса «Приобретение Лифляндии и Эстляндии Петром Великим. Двухсотлетний юбилей капитуляции Риги и Ревеля» («Erwerbung Livlands und Estlands duch Peter den Großen. Zweijahrhundertfeier der Kapitulation Rigas und Revals»).

Эта статья представляет собой описание ряда взаимосвязанных событий, которые привели к присоединению территорий Лифляндии и Эстляндии к государству после Северной войны обретшему статус Российской империи. Материал также повествует и о начале строительства новой столицы — Санкт-Петербурга, ибо именно в период той войны было не только начато строительство нового города, но и перенесена сюда столица. Упоминается, что на тот момент строительство велось на территории, которая формально ещё принадлежала Швеции, хотя фактически этой землей уже владел русский царь и распоряжался ею по своему усмотрению.

Как упоминает Э. Краус, в своей статье он использовал исторические материалы Dr. Серафима Эрнста «История Лиф-, Эст- и Курляндии» («Geschichte Liv-, Est- und Kurlands»), а также устные рассказы, переданные ему городским библиотекарем кандидатом исторических наук Н. Бушем. Кроме этого статья сопровождалась рядом иллюстраций из старых книг. Таким образом Э. Краус подчёркивал серьёзный подход к освещению обозначенной им темы. Надо заметить, что он исходил также и из того, что читателю в общих чертах уже известен ход Северной войны, а своё юбилейное повествование начинал с 1700 года и одного из первых сражений — сражения под Нарвой, когда русская армия не смогла выиграть сражение у шведского войска и была вынуждена отступить. Однако 1704 год был для русского войска более удачным и Нарва была им взята.

В своём материале Э. Краус делает отступление и передаёт устный рассказ о том, как Пётр I впервые посетил Ригу в 1697 году во время путешествия в Германию, Голландию и Англию. Надо заметить, что Э. Краус включал в своё повествование и анекдоты, касающиеся описания событий того времени, отдельно указывая, что это анекдоты.

В первой статье Э. Крауса упоминается и ряд других ключевых событий, связанных с ходом Северной войны: походы графа Бориса Шереметева, обстрел саксонцами Кокнесе (Kokenhausen, Кукиннос), осада Риги саксонско-польскими войсками и, конечно, собственно год и день, когда Рига капитулировала; и город, находившийся под контролем шведов, их воинственного и богатого победами короля — Карла XII, поменял своего хозяина.

Взятие Риги удалось гораздо меньшей кровью, благодаря тактике осады города, выбранной Петром I и приведённым в исполнение графом Шереметевым. Условия капитуляции тоже не были тяжёлыми. Согласно этим условиям шведский гарнизон и шведские подданные могли свободно оставить город, а местное дворянство, а также город сохраняли свои привилегии и получали новые.

Так Э. Краус пишет: «[…] aber den Russen lag damals viel an der freiwilligen Unterwerfung […] («… но для русских тогда многое зависело от добровольного подчинения...»); и далее: «Am 30. September 1710 erfolgte die Keiserliche Generalkonfirmation durch den bekannten Gnadenbrief Peter des Graßen, in welchem die alten Landesrechte und die Freicheiten der evangelisch-lutherischen Kirche feierlich anerkannt wurden» («30 сентября 1710 года последовало царское генеральное подтверждение посредством известной жалованной грамоты Петра Великого, в которой торжественно были признаны старые права и законы земель и свободы евангелическо-лютеранской церкви»).

Второй материал из серии статей Э. Крауза «Люди и положение дел 200 лет назад» («Leute und Zustände vor 200 Jahren») начинается рассказа о контактах дружелюбного и общительного царя Петра I с рижанами.

Об этих контактах хранятся различные воспоминания. Так, например, упоминается бокал с выгравированным на нём вооружённым всадником, которым владела Большая Гильдия. На сделанном позднее футляре стояла надпись «Petrus Magnus Anno 1711 18. Nov. in Riga». Из этого бокала пил Пётр I, а затем также и Александр I. Изначально бокал принадлежал семье Гейдефогель (Heydevogel) и хранился в их поместье Гравенгейде у Охотничьего озера (im Höfchen Gravenheiden am Jägelsee. «Jägelsee» - ныне озеро Югла), которое, как предполагается посетил Пётр I. Этот бокал был спасён во время пожара в поместье и в 19 веке перешёл в собственность Большой Гильдии.

В рассказе упоминается также и ряд других памятных вещей, сохранившихся в семьях, с членами которых общался и поддерживал дружеские отношения Пётр I. Среди них упомянут старинный род членов городского правления — Шварц (Schwartz) и его представитель Адам Генрих Шварц (Adam Hinrich Schwartz).

Среди прочего рассказчик подчёркивает, что среди генералов и советников Петра большинство составляли иностранцы, в большей мере немцы. Так Э. Краус пишет: «Die Generale und Ratgeber Peters des Großen waren meißt Außländer, oft Deutsche, die der Livländer Johann Reinhold von Patkul während seiner Tätigkeit als russischer Bevollmächtiger in des Zaren Dienst zu ziehen gewußt hatte. So waren die Generale v.Rönne (der Poltawa die russische Reiterei fürte), Ogilvy und Huyssen durch Patkul angeworben» («Генералы и советники Петра Великого в большинстве случаев были иностранцами, часто немцы, которых во время своей деятельности на царской службе в качестве российского уполномоченного сумел привлечь лифляндец Иоганн Рейнгольд фон Паткуль. Так на службу были наняты генералы фон Ренне (который руководил русской кавалерией под Полтавой), Огильви и Гюйссен»). Среди других иностранцев на службе у Петра I. назван также и Людвиг Николай фон Галларт — дворянин шотландского происхождения и военный инженер.

Э. Краус указывает, что представители старинных русских боярских родов за редким исключением играли незначительную роль в окружении Петра I. Таким исключением являлся впрочем Борис Петрович Шереметев — русский военачальник. Упоминается и то, что в окружение Петра I входили и люди низших сословий, которые достигали высоких чинов. Яркий пример — Александр Данилович Меньшиков.

После рассказа об исторических личностях, автор статьи переходит к описанию осады и бомбардировок Риги. В этот раз он опирается на наследие Dr. phil. Антона Бухгольца (Anton Buchholtz), изданное Dr. jur. Августом фон Бульмеринком (August v. Bulmerincq) «Акты и документы по истории города Риги 1710-1740» («Aktenstücken und Urkunden zur Geschichte der Stadt Riga 1710-1740»). В статье даётся лишь небольшое описание положения дел в Риге на основе свидетельств очевидцев о происходившем при бомбардировке города; о территориях, подвергавшихся массированному обстрелу; говорится о состоянии дел внутри города, недостатке продуктов, голоде и др., что в конечном итоге привело к капитуляции Риги.

В заключении этого материала, автор напоминает, что сам Пётр I со своим первым визитом уже в качестве нового хозяина страны посетил город 18 ноября 1711 года. Об этом событии сообщает памятная запись, находящаяся в башне Домского собора. Эта запись сообщает:

«Anno 18 ноября 1711 года солнце этой страны, благодаря высокому присутствию нашего Великого монарха, после траурных туч снова стало свидетельствовать о том, что и этот город может ожидать богатых золотом лучей не иначе, чем все преимущества счастья. По случаю этого высокого Presence (присутствия), подмастерье медника, по имени Фридрих Зифферс, 6 декабря ejusdem anni (того же года) предпринял шаги, чтобы дать воздушный огонь/фейерверк на высоком шпиле Собора cв. Петра в качестве некоторого развлечения Его Императорского Величества».

Судя по стилю записи — смесь немецкого, латыни и латышского — Фридрих Зифферс мог происходить из немецко-латышской семьи, а его имя сегодня записали бы как Frīdrihs Zīvers.

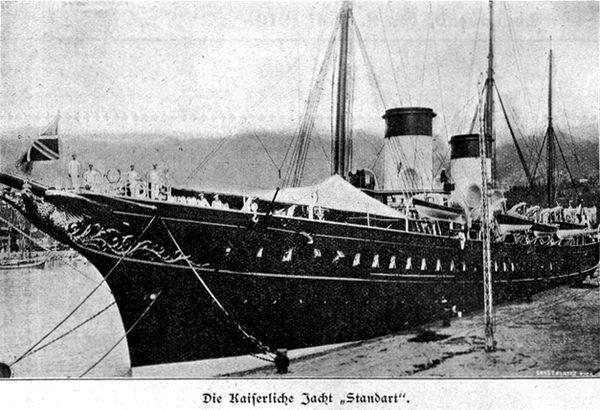

Следующий материал газеты возвращает читателя в 1910 год и кратко рассказывает о императоре Николае II, членах его семьи, о яхте «Штандарт», на которой императорская семья прибудет в Ригу на торжество по случаю открытия памятника Петру Великому. Также говорится об основных местах, которые в Риге посетит царствующая семья. Среди основных названы: Рижский замок, Дом Черноголовых, Домский собор, а также Царский сад, основанный Петром I. Материал сопровождается краткими историческим справками и тематическими фотографиями.

Номер 161 издан уже после открытия памятника. Здесь можно увидеть фотографии с места события, а также информацию о фотоателье, которые делали фотографии с праздничного мероприятия. Читателям предлагалось заказать фотографии, которые высылались также и по почте.

Упомянуты следующие фотоателье:

- Гебеншпергер и Ко, Елизаветинская улица 57, Рига (Hebensperger und Ko. Elisabethstraße 57, Riga);

- фон Эггерт, Александровская улица 6, Рига (von

Eggert, Alexanderstraße 6, Riga);

В. Бониц бывш. Борхардт, Мельничная улица 65, Рига (W. Bonitz, vorm. Borchardt, Mühlenstraße 65, Riga); - а также фирма Эрнст Платес (Firma Ernst Plates) — фотоателье издательства газеты «Baltische Post».

Кроме всего прочего, в этом номере газеты почтили и память королевы Пруссии Луизы (Луиза Августа Вильгельмина Амалия Мекленбургская), матери российской императрицы Александры Фёдоровны (имя при рождении Фридерика Луиза Шарлотта Вильгельмина Прусская), которая была женой Николая I. В июле 1910 года исполнилось 100 лет со дня смерти королевы Луизы (10 марта 1776 — 18 (по другим данным 19) июля 1810). Таким образом, это была ещё одна юбилейная дата, также связанная с российским правящим домом.

Информация собственно о памятнике дана в нескольких приложениях, в основном в фотографиях. Немного подробнее о конкурсе и лучших работах упоминается в №138 номере газеты. В частности, здесь говорится о том, что внимание заслужили несколько проектов памятника, например, первую премию получил проект Александра Баумана из Петербурга, который, однако, не был выбран для реализации, потому что здесь Пётр Великий был изображён стоя/спешившимся, а не всадником на коне, как многие этого хотели бы. Похвалы удостоились и проекты, проживающих в Берлине Константина Штарка и Хуго Ледерера, известного создателя памятника Бисмарку в Гамбурге.

Победил в конкурсе, однако, проект памятника, предложенный берлинским скульптором Густавом Шмидт-Касселем. Рассуждая о нём автор заметки говорит, что этот проект не является исключительным, ибо положение всадника и лошади напоминает памятник Бартоломео Коллеони в Венеции работы Андреа Верроккьо. Тем не менее, далее он пишет, что этот проект — это великолепный образец, благодаря своей мощи, которая производит монументальное впечатление, и эта прекрасная статуя навсегда превратится в великолепное украшение нашего города. Прямая цитата из статье: «Diesem herrichen Vorbilde verdankt es vor allem die ruhige Wucht, die wahrhaft monumental wirkt und das schöne Bildwerk für alle Zeiten zu einer hervorragenden Zierde unserer Stadt machen wird».

***

Юлий Мадерниек о конкурсе памятников Петру Великому, по материалам газеты «Dzimtenes Vēstnesis»

В других газетах того времени тоже есть интересные материалы, одним из таких представляется статья Юлия Мадерниека «Выставка конкурсных работ памятника Петру Великому» («Petera Lielā peeminekļa konkurenzes darbu isstahde») в местной латышскоязычной газете «Dzimtenes Vēstnesis» («Вестник Родины») за 1909 год.

Статья начинается с того, что автор сокрушается о том, что город, несмотря на его быстрый рост и увеличение количества жителей, в художественном смысле всё ещё отстаёт и относится к городам низкого сорта, ибо за исключением некоторых памятников, их здесь всё ещё очень мало. Далее Ю. Мадерниек пишет: «[…] Поэтому с большой радостью приветствуется отличная идея — соорудить в Риге памятник нашему могущественному царю Петру Великому. То, что у этого мероприятия не было недостатка в симпатиях, доказывают значительные суммы, которые в пользу памятника стеклись за небольшой промежуток времени. Таким образом, начало удалось действительно ярко [...]».

Далее автор говорит, что это событие вызвало большой резонанс и проектов на конкурс тоже поступило больше, чем ожидалось. Однако на этом его радостное повествование заканчивается. Он переходит к строгой оценке предоставленных на суд проектов, дважды повторяя высказывание о «неудавшейся конкуренции».

Надо сказать, что Ю. Мадерниек очень критично подходил к оценке представленных проектов, высказывая своё удивление предложенному качеству и идеям. Ряд работ он разносит в пух и прах, говоря, что в их композициях, пропорциях и изображениях нет никакого смысла. Другие называет дилетантскими. Он также критикует безвкусие, комичность некоторых работ, излишнюю театральность, и т. д., что по его мнению никак не согласуется с масштабом личности великого реформатора — Петра I.

Критика досталась и работе А. Баумана, получившего первую премию. С точки зрения Ю. Мадерниека эта скульптура похожа на многие другие, поэтому всё же не выделяется и является скучной… Он подчёркивает, что этот проект не может удовлетворить современные требования к искусству.

Среди многих десятков конкурсных проектов он находит только одну понравившеюся ему своей свежестью работу, это проект под №11. Однако и здесь ему больше всего понравился пьедестал и пропорции композиции, к остальному он отнёсся сдержанно.

Автор заключает, что для памятника такой великой личности как Пётр I следовало бы выбирать лучшее из лучшего, а не лучшее из непригодного… Такими были требования к качеству памятника Петру Великому со стороны Ю. Мадерниека.

Для справки: Юлий Мадерниек (Jūlijs Madernieks; 1870-1955) — живописец, художник-проектировщик, интерьерист, график, педагог, художественный критик, основатель и популяризатор латвийского профессионального прикладного искусства. Кавалер ордена Трёх Звёзд (1927). Заслуженный деятель искусств Латвийской ССР (1945).

***

По страницам истории памятника Петру Великому

В честь двухсотлетнего юбилея взятия Риги 4 июля 1710 (по нов. ст. 15.07.1711) войсками Петра I, и её присоединения к Российской империи Рижская городская управа и Лифляндское дворянство решили воздвигнуть памятник Петру Великому в Риге. Это решение можно принять как в качестве уважения к личности Петра I и его реформаторской роли, так и в качестве лояльности и приверженности к правящему дому Романовых, а также в качестве благодарности за то, что во время русского правления в Лифляндии и Риге долгое время царил мир и активно развивалась экономика. Инициатива по созданию памятника была поддержана как со стороны широких слоёв местного населения, так и со стороны ряда представителей зарубежья.

Вопрос о создании памятника был поднят ещё в 1903 году. После обращения местных жителей к Российскому императору с просьбой разрешить соорудить в Риге памятник Великому Преобразователю Петру I, такая просьба была удовлетворена. 20 ноября 1908 г. император Николай II дал разрешение на образование особого комитета по сооружению памятника Императору Петру I, а также на сбор добровольных пожертвований для этой цели в пределах Лифляндской губернии.

После получения разрешения и воззвания с призывом жертвовать деньги на сооружение памятника, в Риге начали сбор средств на его строительство. Необходимые денежные средства собрали достаточно быстро. В 1909 году Комитет по сооружению в г. Риге памятника Императору Петру I объявил конкурс на составление проекта памятника. Для лучших работ были назначены три премии: 1500, 1000 и 500 рублей. Срок подачи проектов: 1(14) мая 1909 г.

Памятник сразу планировалось создавать в виде бронзовой статуи на гранитном постаменте, высотой примерно 9 метров над уровнем улицы. На сооружение собственно памятника, не считая расходов на фундамент и насаждения и др., предназначалось до 50,000 руб. (107,000 марок). Сразу же оговаривалось, что будет обращено внимание на то, чтобы представленные проекты, действительно могли бы быть выполнены за указанную сумму. Кроме того, каждый проект должен был иметь свой девиз.

Из других условий проекта следует назвать и то, что у жюри было право рекомендовать для приобретения и некоторые проекты из числа не премированных. За каждый из таких проектов была назначена цена в 300 рублей. К тому же сразу оговаривалось, что само по себе присуждение премий ещё не гарантирует того, что именно эти проекты будут осуществлены. Для выполнения мог быть выбран также и другой проект памятника. По условиям конкурса, избранный к выполнению проект равно как премированные проекты, поступали в собственность комитета, с сохранением, однако, за художником его авторского права.

В члены жюри были приглашены:

- профессор скульптуры В. А. Беклемишев, — С.-Петербург;

- академик скульптуры М. А. Чижов, — С.-Петербург;

- профессор скульптуры Р. Диц, — Дрезден;

- архитектор В. Бокслаф, — Рига, а также барон Брюнинг и члены правления обществ истории и древностей Прибалтийских губерний.

Этот конкурс привлёк внимание многих мастеров, включая зарубежных. В конкурсе приняло участие несколько десятков участников со своими проектами. Специальной комиссии предстояла нелёгкая работа — выбрать лучший проект из 58-ми предоставленных на конкурс.

Первую премию получил Александр Бауман (Санкт-Петербург); вторая премия досталась проекту Франца Прителя (Берлин), а третья — проекту Вильгельма Вандшнайдера (Шарлоттенбург, ныне округ Берлина). Однако Комитет по сооружению памятника Императору Петру I постановил выполнить его по проекту № 20, который шёл под девизом «Война и мир», автор проекта — Густав Шмидт-Кассель (Берлин). Авторы ещё нескольких работ получили поощрительные призы.

Для сооружения памятника было предназначено место в конце аллеи Александровского бульвара, напротив Известковой ул. (нынче это бульвар Бривибас и теперь примерно в этом же месте расположен Памятник Свободы), а его открытие планировалось на 4 июля 1910 года. Строительством памятника Петра Великого в Риге занимался городской архитектор Р. Шмелинг. Фигура всадника для памятника Петру Великому была перевезена из таможни к постаменту 1 июня 1910 года. Бронзовая фигура весила 810 пудов (13268,4 кг). Уже 4 июня бронзовая фигура была установлена.

По случаю открытия памятника в Ригу прибыла Российская императорская семья во главе с Николаем II. Император с семьёй прибыли на своей яхте «Штандарт» за день до мероприятия — 3 июля 1910 года. Город был готов и торжественно украшен к прибытию императорской семьи. К торжеству в город съехались представители из разных городов Лифляндской губернии, в том числе ученики школ, гимназий и училищ. Несмотря на большое скопление народа, порядок в городе строго соблюдался, за ним следили не только городские власти, но и добровольцы из разных местных общин, а также педагоги, сопровождавшие учеников.

На следующий день перед началом мероприятия император Николай II со свитой посетил церковную службу в православном кафедральном соборе, а затем совершил обход войск, принимавших участие в торжественном мероприятии. Императрица с дочерьми прибыла к месту памятника Петру Великому ближе к началу открытия. На Александровском бульваре была сооружена специальная трибуна для более чем тысячи гостей, а установленный памятник от глаз публики был скрыт покрывалом.

К полудню все собрались, к памятнику из кафедрального собора прибыл также и крёстный ход, и началось торжественное мероприятие. Николай II лично участвовал в открытии памятника Петру Великому. Открытие произошло под орудийные залпы и колокольный звон. Когда с памятника спало покрывало, он открылся для всеобщего обозрения. На высоком гранитном постаменте возвышалась величественная фигура всадника. Впереди на постаменте был изображён герб Российской империи — двуглавый орёл — и красовалась надпись — Пётр Великий, а также был указан период: 1710-1910 4 июля. По бокам постамента с одной был изображён герб Лифляндии, с другой — герб Риги. Бронзовые фигура всадника и коня выглядели величественно. Конь изображён в движении, а взгляд восседающего на коне императора Петра Великого направлен влево.

Новый памятник был освящён архиепископом Рижским и Митавским Агафангелом. Затем Николай II произнёс свою речь и передал памятник под защиту градоначальника — Георгия Армитстэда. Празднества в связи с большим юбилеем и открытием памятника Петру Великому в Риге продолжались три дня. По этому случаю раздавались царские подарки, награды, медали и др.

В программу пребывания Императорской семьи, входило посещение ряда местных учреждений, достопримечательностей и памятных мест. Николай II со свитой посетил Рижский замок, где встречался с представителями местных властей, обществ и организаций; затем посетил Царский сад (ныне Сад Виестура), чтобы посмотреть вяз, посаженный ещё самим Петром I и липовую аллею, затем побывал гимназии Императора Николая I.

Российский император присутствовал на освящении ещё одного памятника Петру I, на этот раз в Куртенгофе (ныне Саласпилс), примерно в 29 км от Риги. Во второй половине дня Николай II с семьёй отправились на левый берег Двины,в в Задвинье, чтобы посадить 7 дубков в создаваемом Петровском парке. После посадки дубков царская семья вернулась на яхту и вскоре отправилась в Санкт-Петербург. Все мероприятия сопровождались большим стечением народа, и когда императорская яхта Штандарт покидала Ригу, по словам очевидцев — «весь берег был усеян несметной толпой народа».

Посаженные Николаем II и его дочерями дубки до наших дней, к сожалению, не сохранились. После создания Латвийского государства создаваемый парк получил новое название Uzvaras parks (Парк Победы). 18 ноября 1923 года довольно хорошо подросшие деревья подверглись нападению: из семи посаженных царской семьёй дубков, три были спилены, а у остальных на расстоянии полметра от земли была снята кора, таким образом, даже оставшиеся не могли долго просуществовать и в какой-то момент тоже были спилены. Памятник Петра Великого впереди тоже ждала череда испытаний.

В 1914 году началась Первая мировая война. По мере наступления германских войск, с приграничных территорий Российской империи началась эвакуация в глубь страны ряда предприятий, а также важных и ценных объектов, включая объекты искусства, особенно те из них, которые содержали металлы, чтобы они не достались противнику на военные нужды.

Летом 1915 года было принято решение и об эвакуации памятника Петру Великому в Санкт-Петербург (тогда уже Петроград). Памятник был демонтирован с постамента, погружен на пароход «Сербино» и отправлен морем по месту назначения. Однако до места назначения доплыть ему было не суждено. Судно потерпело крушение (есть версии, что оно было торпедировано эсминцем или подводной лодкой противника или же наткнулось на плавучую мину) и затонуло недалеко от острова Вормс вместе со всем находящимся на нём грузом, включая и бронзовый памятник.

В Риге остался лишь мраморный постамент, который со временем стали использовать для размещения на нём объявлений. Так продолжалось до 1928 (1931?) года, когда на этом месте решили выстроить новый памятник — Памятник Свободы, тогда постамент и был снесён.

Однако судьба памятника Великому императору на этом не закончилась. В 1934 году эстонские водолазы, исследовавшие дно моря недалеко от места, где затонул корабль, всё же нашли памятник Петру I и по частям подняли из воды на корабль, а затем отвезли в Таллин.

Эстонская компания, поднявшая с моря бронзовый памятник, удачно — за 15000 крон — продала его Рижской городской управе, таким образом, хоть и в разобранном виде, но памятник вернулся в Ригу.

Длительное время разобранный памятник находится на складе Рижского строительного управления. Рижская городская управа планировала восстановить этот памятник в качестве исторического объекта. Высказывались мысли и предложения о том, чтобы все памятники царского времени разместить в саду Виестура (ранее — Царский сад), но эти мысли и предложения так и остались не воплощёнными. К тому же в их воплощение вмешались очередные изменения в стране и теперь уже Вторая мировая война.

После войны в годы советской власти памятник Петру Первому тоже долго оставался без особого внимания и ждал момента, когда его смогут реставрировать. 25 сентября 1977 г., на сессии Рижского горисполкома всё же было принято решение о том, чтобы к 1990 году восстановить в Риге памятник Петру Великому. Однако, началась перестройка с очередными переменами в стране и решение выполнено не было.

В начале 1990-х годов сохранением и восстановлением бронзового памятника занимался инженер Станислав Разумовский. А с 2000 года по инициативе и на средства предпринимателя Евгения Гомберга начались профессиональные работы по реставрации памятника Петру Великому. Над реставрацией работали скульпторы и литейщики из Санкт-Петербурга.

Пролежавший около 20 лет на дне моря, а потом поднятый на поверхность и пролежавший в разобранном виде на разных складах ещё более 65 лет, бронзовый памятник дождался того момента, когда наконец-то занялись его реставрацией.

Приведённый в порядок памятник Петру Великому был выставлен на всеобщее обозрение всего на несколько дней — в августе 2001 года, во время празднования 800-летия Риги. Он был установлен в парке Кронвальда около здания Рижского свободного порта. Памятник вызвал положительные отклики со стороны многих жителей города, ибо ничего подобного в Риге до сих пор нет.

Однако со стороны национально-ориентированных политиков и их сторонников, наоборот, исходила негативная реакция. Памятник Петру Великому вынудили переместить в другую часть города, и долгое время он находился на частной территории при предприятии предпринимателя и мецената Евгения Гомберга в Риге. С 2020 года памятник переехал в Юрмалу и теперь находится во дворе частного дома мецената и под его покровительством.

Дискуссии о роли Петра Великого в истории Риги и Прибалтики продолжаются, продолжаются и дискуссии о достойном месте, которое мог бы занять в Риге памятник царю-реформатору, заслуги которого были высоко оценены многими поколениями в том числе местных жителей и государственных деятелей. За это время сам памятник, прошедший многие испытания, представляет собой поистине исторический объект, имеющий уже свою собственную богатую историю.

Источники информации:

1. Eberhardt Kraus «Erwerbung Livlands und Estlands duch Peter den Großen. Zweijahrhundertfeier der Kapitulation Rigas und Revals», Baltische Post, Wochen-Beilage zur «Baltischen Post» Nr. 110, 15.05.1910. S. 77-79.

2. Das Peter-Denkmal von Schmidt-Cassel, Baltische Post, Wochen-Beilage zur «Baltischen Post» Nr. 138, 19.06.1910. S. 97.

3. Eberhardt Kraus «Leute und Zustände vor 200 Jahren», Baltische Post, Wochen-Beilage zur «Baltischen Post» Nr. 143, 26.06.1910. S. 101-103.

4. Baltische Post, Wochen-Beilage zur «Baltischen Post» Nr. 149, 03.07.1910. S. 105-107.

5. Baltische Post, Wochen-Beilage zur «Baltischen Post» Nr. 161, 17.07.1910. S. 113-115.

6. Baltische Post, Wochen-Beilage zur «Baltischen Post» Nr. 167, 24.07.1910. S. 117, 119.

7. Городской дневник. Конкурс на составление памятника Императору Петру I. Рижский вестник, № 7, 10.01.1909, стр.3.

8. Воззвание. Рижский вестник, № 10, 14.01.1909, стр.2.

9. Городской дневник. Конкурс на составление памятника Императору Петру I в Риге. Рижский вестник, № 17, 22.01.1909, стр.2.

10. Конкурс на составление проекта памятника Императору Петру I. Рижский вестник, № 114, 23.05.1909, стр.3.

11. Julijs Madernieks «Petera Lielā peeminekļa konkurenzes darbu isstahde», Dzimtenes Vēstnesis, Nr.127, 06.06.1909., lpp. 5.

12. Городской дневник. Фигура всадника для памятника Петру Великому. Рижский вестник, № 123, 02.06.1910, стр.3.

13. Юбилейные торжества. Рижский вестник, № 149, 05.07.1910, стр.1-3.

14. Открытие памятника Петру I в Петровском лагере. Рижский вестник, № 150, 06.07.1910, стр.1.

15. Der Plan des Peter-Parks in Riga, Rigasche Rundschau, №8, 01.08.1910.

16. Дубы бывшего императора Николая I, Сегодня, № 258, 20.11.1923.

17. Олег Пухляк, Открытие памятника Петру I: http://www.russkije.lv/ru/lib/read/the-unveiling-of-the-memorial-to-peter-i.html