Русские студенты в высшей школе

В 1938/39 академическом году национальный состав студентов ЛУ был следующим (диаграмма h1):1 - латыши, 2- евреи, 3 - немцы, 4 - русские, 5 - другие.

Глава III. Русские студенты в высшей школе

В 1919 г. на базе Рижского политехнического института, был создан Латвийский университет (ЛУ), ставший воплощением давнишней мечты латышской интеллигенции о своей высшей школе, обучение в которой осуществлялось бы на латышском языке. Первоначально в университете было 9 факультетов. Позднее их число увеличилось до 11. Это было крупнейшее учебное заведение в Латвии. В том же 1919 г. были основаны Латвийская консерватория и Латвийская академия художеств. В 1939 г. на базе сельскохозяйственного факультета ЛУ возникло новое учебное заведение - Сельскохозяйственная академия. Высшее образование можно было получить и в коммерческих институтах. Однако во всех названных высших учебных заведениях преподавание велось на государственном языке. Вступительные экзамены поступающие, вне зависимости от того на каком языке они обучались в школе, должны были сдавать на латышском языке. Причем экзамен по латышскому языку приходилось сдавать наравне с выпускниками латышских школ.

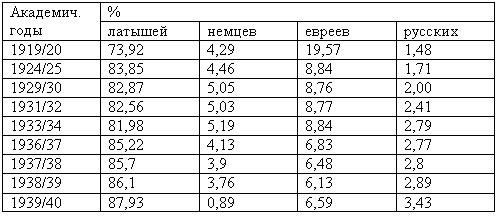

Упомянутые трудности, а также отставание в области основного и среднего образования, обуславливали низкий процент русских студентов в высших учебных заведениях. О чем говорят следующие цифры о количестве студентов отдельных национальностей в ЛУ (171):

Хотя количество русских студентов до середины 30-х годов постоянно росло, все-таки, по сравнению со студентами других национальностей, их число было невелико. Об этом наглядно свидетельствуют процентные данные о числе студентов разных национальностей в ЛУ (172):

Количество русских студентов было значительно ниже их процента в населении страны. В то же время у латышей, немцев и евреев наблюдалась противоположная картина.

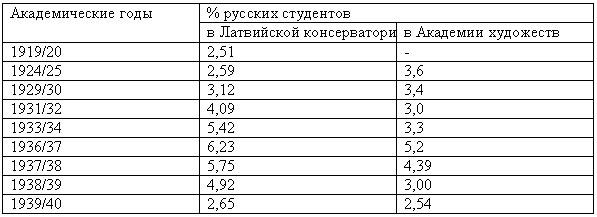

Примерно такая же ситуация была в Латвийской консерватории и Академии художеств (173):

В 1936/37 академическом учебном году в Латвии насчитывалось 256 русских студентов: 188 - в ЛУ, 18 - в Латвийской консерватории, 9 - в Академии художеств и 41 - в частных коммерческих институтах (174). В этом же году из 188 русских студентов ЛУ было 145 студентов и 43 студентки. Из них по месту рождения: 91% - горожане, 9% - селяне (175). По факультетам русские студенты распределялись следующим образом: на архитектурном - 8, философии и филологии - 28, инженерном - 36, химическом - 3, сельскохозяйственном -10, математики и естествознания - 21, механическом - 34, медицинском - 7, народнохозяйственном и права - 35, ветеринарном – 6 (176). Всего вплоть до 1936/37 учебного года университетский диплом получили 130 русских студентов и студенток: 4 архитектора, 3 филолога, 3 философа, 1 историк, 11 инженеров, 10 химиков, 3 фармацевта, 6 агрономов, 4 математика, 3 естественника, 13 инженеров-механиков, 24 врача, 3 зубных врача, 6 экономистов, 30 юристов и 6 ветеринаров (177). Однако по числу окончивших ЛУ, русские, в сравнении с другими этническими группами, выглядели скромно. За этот же отрезок времени ЛУ окончили: 4441 латыш, 387 немцев, 738 евреев и 87 представителей иных национальностей (178).

Наиболее заметны в этой скромной группе русских выпускников - врачи и юристы. В целом, в среде русской интеллигенции в Латвии, эти престижные профессии были представлены наиболее широко. Вместе с тем, несмотря на пожелания русской общественности, ЛУ не готовил специалистов по русскому языку и литературе, русской истории, что вело к дефициту специалистов в этих отраслях знаний.

Сдерживающим фактором при поступлении в высшие учебные заведения была сравнительно высокая плата за обучение. По сведениям на 1927 г. студенты, являвшиеся латвийскими подданными, должны были платить за учебу в ЛУ 140 латов в год. Такой же взнос был установлен для эстонских подданных, а также для литовских подданных литовской и латышской национальности. Для прочих иностранных студентов была установлена плата в размере 420 латов в год (179). Тем не менее русские юноши и девушки даже из не очень обеспеченных семей, все же поступали в высшую школу. Совмещая занятия с работой, им удавалось внести названную плату. Однако из-за этого срок обучения у многих растягивался до 10 лет, а порой и более.

В архивном фонде Русского отдела Министерства образования содержатся любопытные сведения о том, где продолжали учебу выпускники ряда русских гимназий. Например, с 1924 по 1933 год из 387 выпускников Даугавпилсской правительственной русской гимназии образование продолжили 94 человека, из них 56 - в Латвии и 36 за границей. Выпускников этой гимназии можно было встретить в Тартуском, Ленинградском, Пражском, Неаполитанском, Краковском, Ковенском, Болонском, Виленском, Тулузском университетах, в Богословском институте в Париже и др. (180). Из 221 выпускника Рижской правительственной русской гимназии за период с 1926 по 1933 год в высшие учебные заведения поступили 97 человек, из них в ЛУ - 54. Среди абитуриентов этой школы были и такие, кто продолжил образование за рубежом, в частности, в Лувенском университете (Бельгия), в Мюнхенском и Ленинградском университетах, в Высшем торговом училище в Вене и др. Из 285 выпускниц гимназии О.Н.Лишиной за период с 1924 по 1933 год в той или иной форме (имеются в виду не только высшие учебные заведения, но и такие как Английский институт, РИУЗ и т.п.) продолжили образование - 72 , из них в ЛУ - 36 (181). К сожалению, подобных сведений не обнаружено о выпускниках Рижской городской русской гимназии. Эти цифры говорят, что русская молодежь не собиралась замыкаться в границах Латвии. Она искала выход в более широкий мир и находила его, благодаря хорошему знанию иностранных языков. Д.И.Анохин, автор воспоминаний "Как мы жили в довоенной Риге", вышедших в 1998 г., по этому поводу отмечал: "Мы с братом понимали, что в Латвии тесновато, негде развернуться. И мы рассчитывали наладить контакт с европейской эмиграцией. Поэтому круиз по Средиземному морю, на который мы накопили денег, но не успели поехать (пришел 1940 год), мы рассчитывали использовать для заведения полезных знакомств <...>. В Латвии, конечно, перспективы для русских были небольшие" (182). (Т.Фейгмане. Русские в довоенной Латвии, III глава ).